raptor230961

Well-known member

- 24 Juli 2016

- 4.581

- 5.833

Wie es in einer bekannten Soap-Serie so schön heißt:

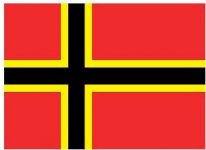

"Spaß mit Flaggen"

"Spaß mit Flaggen"

Wohl jeder kennt einige Nationalflaggen und Wappen. Schon in den Urzeiten verwendete man für die Anführer eines Stammes oder für wichtige Persönlichkeiten Symbole, die den Standort der Persönlichkeit anzeigten. Diese Symbole zeigten den Soldaten bzw. Kriegern. Wo sie sich in den Schlachten aufstellen und sammeln konnten. Diese Symbole unterschieden schon immer einen Stamm, eine Monarchie und einen Staat von den anderen ab.

Schnell entwickelten die antiken Zivilisationen daraus Standarten, Banner, Flaggen und Wappen.

Durch die Nähe des vergangenen „Römischen Reiches“; den Legenden, Ruinen und den Überresten dieses Reiches nahmen die Europäischen Staaten dieses erfolgreiche Imperium zum Vorbild.

So wurde es nach den Standarten und Bannern der römischen Kaiser bei den europäischen Machthabern und bedeutenden Familien zur Mode, ein eigenes Wappen, mit eigenen Nationaltieren und Nationalfarben zu führen. Um einen Überblick durch die aufkommende Flut von Wappen und Flaggen zu bewahren wurde die „Heraldik“ eingeführt. Diese „Zunft“ sammelte und dokumentierte die diversen Wappen und stellte das Regelwerk auf:

* wer ein Wappen führen durfte,

*welche Farben und Formen welche Bedeutung hatte,

* und den Code, wofür die Tiere und Figuren stehen.

Hiernach übernahmen die Kaiser des „heiligen Römischen Reiches“ - die Nachfolger des untergegangenen antiken „römischen Reiches“ - den kaiserlichen römischen Adler. Die Farbgebung und die örtliche Adlersorte wurden angepasst. Der nun Schwarze Steinadler prangte nun mit seinen Roten Krallen und Schnabel für den Kaiser auf Goldenem Untergrund. (In der Heraldik wird das zu teure Gold durch Gelb ersetzt.) Die Farben "Schwarz", "Rot" und "Gelb" sollte einem bekannt sein. Einer der Gründe, weshalb unsere heutige Flagge der Bundesrepublik aus diesen Farben besteht - aber das wird noch bei dem entsprechenden Beitrag über die deutsche Flagge folgen.)

Der Adler bis zum Jahre 1433

Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation ab 1433

Warum wir seit dem "Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation" auch heute noch den Adler (Steinadler) als "Wappentier" haben: Als Karl der Große im Jahre 800 das römische Kaisertum erneuerte und auf das Frankenreich übertrug, übernahm er auch den Adler als Symbol des römischen Weltreichs. Auf seinem Palast in Aachen ließ er einen metallenen, vermutlich goldenen, Adler anbringen, der noch zur Zeit Heinrichs IV. vorhanden war. Dabei ist der "Doppelkopfadler" ein Symbol aus dem Römischen Reich, als sich das Imperium 395 n.Chr. in das westliche (Rom) und das östliche Reich (Byzanz / Konstantinopel - heute: Istanbul) in zwei Teile gespalten wurde. Der Doppelkopfadler ist dabei z.B. ebenfalls von zaristischen Rußland und von Österreich (bis zum ersten Weltkrieg und von 1934-1938 ) als Wappentier benutzt worden)

Besonders bekannt sind die Wappen der Ritter, die auf ihren Schilden, Flaggen und den Pferdedecken für ihre Familie standen. Dabei gibt es jedoch für die Heraldik feste Regeln. Man kann kein offizielles Familien-Wappen einfach zeichnen – ohne diese Regeln zu beachten. Zudem wird ein Familienwappen erst anerkannt, wenn es angemeldet und erfaßt ist.

Der Sinn bei diesen Rittern ist, daß ein Ritter in seiner Rüstung ohne diese Wappen nicht zu identifizieren war. Mit dem Wappen sah jeder sofort, wer dieser fremde Ritter war. Genau wie heute am KFZ-Kennzeichen den Herkunftsort oder gar die Person identifizieren kann - sah man sofort, bei dem Ritter, ob er ein Feind oder ein Freund war.

Auch der militärische Gruß, die Hand an die Stirn zu halten kommt aus dieser Zeit: Der Ritter klappte sein Visier am Helm hoch, um sich zu erkennen zu geben - seinen Respekt dem Gegenüber zu zeigen, indem er den Schutz seines Gesichtes hochklappte. Die Helme sind verschwunden - die Hand wird aber wieder an das Gesicht gelegt.

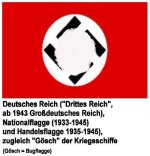

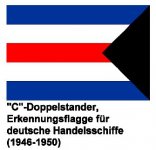

Auch heute gibt es noch diese Wappen und Flaggen. Ich denke jeder kennt die „Schwarz-Rot-goldene“ deutsche Nationalflagge (Dabei wird in der Heraldik das Gold von je her mit Gelb dargestellt, da es in früheren Zeiten zu teuer war und es auch unmöglich war, auf einer Flagge dauerhaft Gold anzubringen.) Auch wird jeder das Wappen seines Bundeslandes oder seiner Heimatstadt kennen. Auch einige Organisationen kennt wohl jeder: Das Rot-Kreuz-Zeichen, die Europa-Flagge, den Bundes-Adler, diverse Firmenzeichen …

Es gibt von mir schon einige Beiträge über Heraldik, Flaggen und Wappen:

z.B.: Redewendungen ("Wissen, das man im Leben bestimmt nicht braucht"):

„Böses im Schilde führen“

https://www.klamm.de/forum/threads/...stimmt-nie-braucht.481123/page-3#post-8114882

„Sich etwas auf die Fahne schreiben“

https://www.klamm.de/forum/threads/...stimmt-nie-braucht.481123/page-5#post-8129929

Dieser Thread soll den Sinn dieser Wappen, Flaggen und anderen Kennzeichnungen zu erklären. Diese Symbole vorstellen.

Zuletzt bearbeitet: